Чинянин П.Ю., хранитель музейных предметов

Начнём по порядку. Омский педагогический институт, открытый в 1932 году, рос и активно развивался в первое десятилетие своего существования. Основой преподавательского состава был коллектив талантливых сибирских педагогов. В институте действовало 4 факультета: русского языка и литературы, физико-математический, исторический и факультет естествознания. На факультетах было в сумме 13 кафедр. Почти сразу появилось собственное здание, были построены 2 общежития, строился новый учебный корпус на улице Гусарова. Постепенно приобреталось учебное оборудование, создавались новые кафедры, учебные кабинеты, лаборатории, пополнялась книгами библиотека, в которой стал формироваться один из лучших в Сибири фонд редкой книги.

В этом здании по адресу ул. Ленина, 11 начинал свою работу Омский пединститут (1932-1933 гг.)

Учебный корпус ОГПИ на ул. Интернациональная, д.2 (ныне ул. Интернациональная, д. 6), 1947 год

Студенческое общежитие ОГПИ (1930-е гг.)

В 1936 г. Омскому педагогическому институту было присвоено имя Алексея Максимовича Горького. В том же году был первый выпуск (79 человек), и с каждым годом пединститут выпускал всё больше новых учителей – в 1937 г. ОГПИ окончили 197 студентов, в 1938 г. – 219, в 1939 г. – 239, в 1940 – 309.

Первый выпуск ОГПИ, 1936 год

На июнь 1941 года в институте обучалось 2000 студентов на всех отделениях, вуз приобрёл большую популярность среди молодёжи Западной Сибири и Казахстана.

Конечно, нельзя сказать, что предвоенные годы были благополучными – репрессии 1930-х гг. коснулись и преподавательского коллектива ОГПИ, и студентов. Так, директор института А.С. Сливко был арестован по доносу, его сын Сергей получил 5 лет ссылки в Красноярский край, были арестованы и многие другие; также из института были уволены 11 сотрудников как «социально-чуждые элементы».

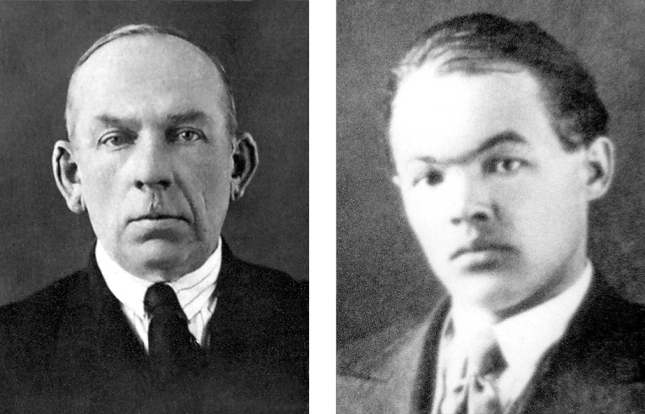

Отец и сын Сливко

Преподаватель литературы Эмиль Юрьевич Ник был арестован в ноябре 1937 г, по обвинению в причастности к контрреволюционной правотроцкистской организации и просидел в тюрьме два года, после чего был восстановлен в должности.

В личном деле ассистента кафедры ботаники Е.И. Путинцевой в графе причина увольнения было указано «дочь генерала».

Но, несмотря на государственный террор, к началу сороковых вуз добился определённых успехов, однако дальнейшее развитие института было временно приостановлено в связи с нападением войск Германии на Советский Союз.

24 июня 1941 года в институте состоялось партийное собрание, на котором 80 человек изъявили желание добровольно отправиться на фронт. В дальнейшем уйдёт больше, всего 135 человек – студентов, преподавателей, сотрудников. Был призван в армию и директор института – кандидат педагогических наук Иван Иванович Орехов. На его место был временно назначен доцент филологического факультета Никита Иванович Пруцков.

И.И. Орехов и Н.И. Пруцков

Более 50 студентов и сотрудников ОГПИ погибли на полях сражений, всего в разные годы в университете работали 72 ветерана ВОВ, 43 сотрудника награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Давайте познакомимся с некоторыми из ветеранов, работавших в ОмГПИ им. А.М. Горького:

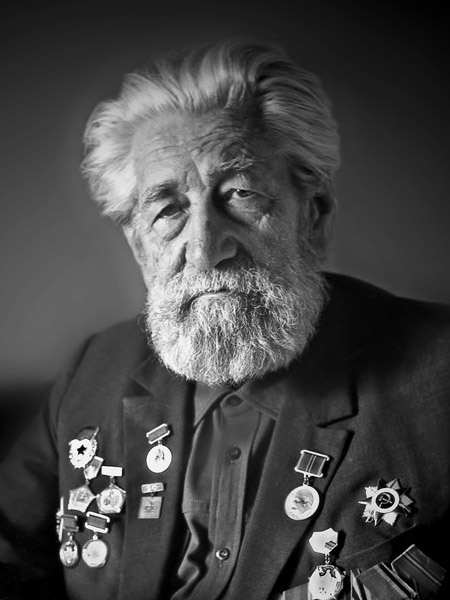

Глобин Алексей Кириллович

С 1954 г. преподававший в ОГПИ курс истории КПСС и научного коммунизма, прошёл две войны – Вторую мировую и Гражданскую (воевал за красных).

С 1941 г. сражался на Южном фронте в районе Киева.

За подвиги был награждён множеством наград, в том числе двумя орденами Красной звезды.

Струполев Виктор Осипович

Работал преподавателем кафедры труда и черчения ОГПИ и заведовал мастерскими.

В военные годы он был ездовым 2 стрелкового батальона 1216 стрелкового полка 364 стрелковой дивизии. В июле 1944 г. получил тяжёлое ранение, в результате которого потерял ногу. Восстановление заняло несколько лет, после чего с начала 1950-х вернулся к работе, а в 1955 г. начал преподавать в институте.

В военные годы он был ездовым 2 стрелкового батальона 1216 стрелкового полка 364 стрелковой дивизии. В июле 1944 г. получил тяжёлое ранение, в результате которого потерял ногу. Восстановление заняло несколько лет, после чего с начала 1950-х вернулся к работе, а в 1955 г. начал преподавать в институте.

За свою службу был награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.».

Федякин Михаил Васильевич

Доцент кафедры химии был призван в армию прямо со студенческой скамьи ещё в 1940 г. Он храбро сражался с захватчиками с первых дней нападения войск Германии на Советский Союз, и в одном из первых боёв 1941 г. получил тяжёлое ранение, после чего был демобилизован.

Через 2 года Михаил Васильевич вернулся к учёбе в Омском пединституте – успехи не заставили себя долго ждать, все экзамены заочник Федякин сдавал на «отлично».

За свои подвиги он был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Либеров Алексей Николаевич

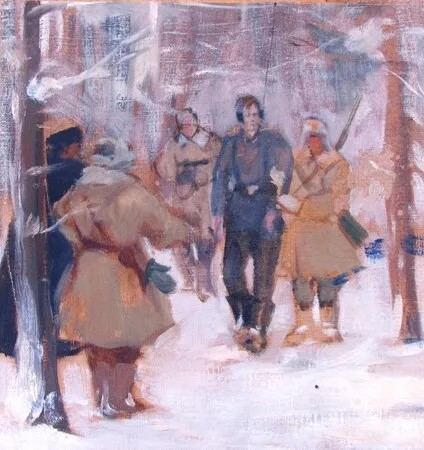

Известный сибирский художник-пастелист Алексей Николаевич Либеров, стоявший у истоков художественно-графического факультета ОГПИ (ныне факультет искусств), проходил службу в армии с 1939 по 1943 гг. в должности фотокорреспондента политотдела на Калининском фронте.

Во время службы, помимо основных обязанностей, Алексей Николаевич делал зарисовки окружающей действительности в своём фронтовом альбоме. Многие из этих рисунков впоследствии стали эскизами к полноценным картинам.

А.Н. Либеров. Взяли языка

А.Н. Либеров. Это было под Копылово

За службу на войне Алексей Либеров получил медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 годов».

Но война – это не только сражения, но и тыловая работа. Среди тружеников тыла тоже были свои герои.

Губель Валерия Михайловна

Так, доцент кафедры зоологии Губель Валерия Михайловна, за самоотверженный труд в военные годы была награждена медалями «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 годов» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Так, доцент кафедры зоологии Губель Валерия Михайловна, за самоотверженный труд в военные годы была награждена медалями «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 годов» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Конечно список ветеранов ОмГПУ не заканчивается этими пятью фамилиями, за годы здесь работали и учились десятки людей, прошедших Вторую мировую.

Вернёмся к делам института.

В июле 1941 по решению Омского облисполкома педагогический институт был отправлен в эвакуацию в Тобольск. В учебном корпусе на ул. Интернациональной разместили госпиталь №1255, во втором, новом корпусе на ул. Гусарова – эвакуированный из Ленинграда завод им. Козицкого.

Здание пединститута в Тобольске (бывшая Тобольская гимназия)

В Тобольск институт прибыл неполным составом. Около 150 преподавателей и сотрудников (лаборанты, бухгалтера, библиотекари и др.) по разным обстоятельствам не могли выехать из Омска на новое место. Преподавательский состав пополнялся за счет прибывших в эвакуацию в Тобольск вузовских работников из западных районов страны.

Среди них были специалисты высшего уровня.

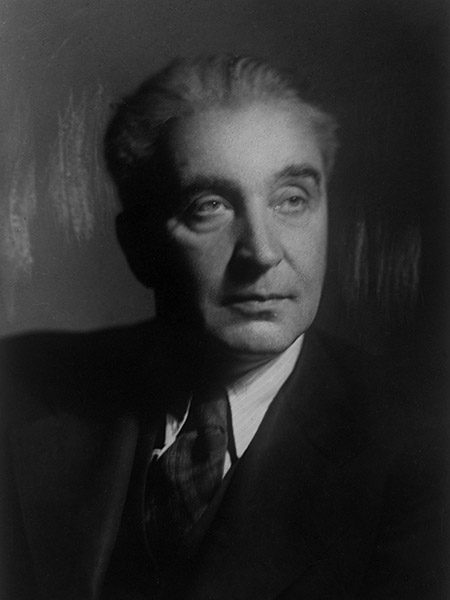

Виноградов Виктор Владимирович

Доктор филологических наук, академик Виктор Владимирович Виноградов, эвакуированный в 1941 г. в Тобольск из Москвы, был талантливейшим лингвистом и литературоведом, создателем своей лингвистической школы. В Тобольске он продолжал научную деятельность, работал над известной монографией «Русский язык».

Бухштаб Борис Яковлевич

На работу были приняты и другие филологи высокого уровня из Ленинграда – пушкинист Борис Яковлевич Бухштаб, литературовед Николай Иванович Мордовченко.

Борк Александр Христофорович

Трудились и другие эвакуированные работники вузов – среди них доктор химических наук профессор Московского химико-технологического института Александр Христофорович Борк, в 1941-1943 годах – заведующий кафедрой химии биолого-химического факультета ОГПИ.

Профессор В.П. Петров из научно-исследовательского института рыбного хозяйства в Ростове-на-Дону, историк Антон Иванович Козаченко из Московского областного педагогического института и другие.

Ковязин Николай Михайлович

Директор ОГПИ 1942-1946 гг.

Пост директора института в Тобольске в 1942 г. занял эвакуированный из Ленинграда кандидат географических наук Николай Михайлович Ковязин, работавший в то время над докторской диссертацией.

В эвакуации не прекращалась научная работа.

Сотрудники кафедры географии в 1941 г. занимались изучением Тобольского и Омского регионов.

В сентябре 1941 г. состоялся первый выпуск «Учёных записок» – сборника научных публикаций Омского пединститута, который под этим заглавием издавался до начала двухтысячных.

Сборник научных статей «Ученые записки», 1941 г.

В 1942 г. были проведены конференции к 700-летию Ледового побоища и 130-ой годовщине Бородинской битвы.

В декабре 1943 года в Томском университете была защищена первая для Омского педагогического института диссертация. Её защитил ботаник Евгений Александрович Жемчужников. В институте проводились научные конференции, в том же 1943 г. в Тобольске была проведена научная конференция к 300-летию Исаака Ньютона. Продолжалось издание сборников научных статей «Учёные записки».

Евгений Александрович Жемчужников (стоит слева) на занятии со студентами, 1943 г.

По окончании 1943-1944 учебного года Омский педагогический дал народному образованию 133 учителя.

Институт всячески помогал фронту – читались патриотические лекции; студенты и преподаватели вуза внесли в фонд обороны 10500 рублей, в 1942 г. 31800 рублей, и продолжал собирать дальше.

Студенты посылали новогодние посылки военнослужащим сформированной в Омске 308-ой стрелковой (Гуртьевской) дивизии. На новогоднем вечере 1 января 1943 г. студенты и преподаватели ОГПИ обратились ко всем вузовским коллективам Омской области с предложением о соборе средств на танковую колонну «Омский вузовец». К 20 января было собрано 47500 рублей.

Коллектив института активно работал с эвакуированными из Ленинграда детьми и в Тобольском доме-интернате инвалидов войны.

По окончании 1942-1943 учебного года институт готовился к новому путешествию. В июле 1943 года руководство области приняло решение о возвращении института в Омск. Вузу было предоставлено здание школы № 1 по ул. Лермонтова, которое оказалось бесхозным – в нём была выведена из строя система отопления. Занятия проводились в аудиториях без отопления. В своё здание на Интернациональной Омский педагогический вернулся только в 1945 г.

Школа № 1 на ул. Лермонтова

На старом новом месте острой проблемой стало укомплектование кафедр преподавателями. Многие педагоги, прибывшие в Сибирь в эвакуацию, вернулись в родные места. В течение 1943-1944 учебного года преподавательский состав обновился на три четверти. На смену выбывшим приходили новые научные работники. Коллективу приходилось переживать немалые трудности материального порядка. Не был устроен быт студентов и лекторов, у студентов случались голодные обмороки. Некоторые от истощения болели дистрофией.

К началу следующего учебного года (1944-1945 гг.) ещё острее встала кадровая проблема. В вуз пришёл 41 новый преподаватель, больше половины из них впервые начинали свою преподавательскую деятельность. Но администрация вуза уделяла большое внимание качеству знаний. Впервые за военные годы в полном объёме была проведена педагогическая практика студентов в школах.

За большую работу коллектива в военных госпиталях, за участие в пополнении Фонда обороны, за общественно-политическую деятельность среди населения институт получил благодарность Верховного Главнокомандующего.

После войны ОГПИ активно восстанавливался и возвращался к мирной жизни. Впереди его ждала долгая и светлая жизнь.

Литература:

- Бударин, М.Е., Николаев, П.Ф., Самосудов, В.М. Омский государственный педагогический университет (1932-2000) : исторический очерк. – Омск: Издательство ОмГПУ, 2000. – 406 с.

- Судьбы, связанные с Омским педагогическим : биогр. справ. / сост. С.А. Талалаева. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2015 г. – 186 с.

- Гурьянов, К.В. Доброхотов Павел Евдокимович: жизнь и судьба / Гурьянов К.В. // Базис. – 2018. – № 1(3). – С. 53-60.